Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer

Wie reagieren Sie nach einem Unfall im Ausland? Wann brauchen Sie die Grüne Karte? Lesen Sie wichtige Tipps und Handlungsschritte im Blog.

Unfall im Ausland: So verhalten Sie sich richtig im Ernstfall

Wer in den wohlverdienten Urlaub fährt, rechnet nicht mit einem Unfall. Wenn es kracht, ist nicht nur die Überraschung groß, sondern häufig auch die Unsicherheit – besonders wenn es sich um einen Verkehrsunfall im Ausland handelt. Wir erklären, wie Sie sich nach einem Autounfall mit einem ausländischen Fahrzeug richtig verhalten, wie Sie den Unfall dokumentieren und welche Unterlagen Sie jederzeit parat haben sollten. Erfahren Sie im Blog außerdem, welche Anlaufstellen Ihnen weiterhelfen und warum ein Anwalt für Verkehrsrecht immer eine empfehlenswerte Wahl ist.

Übersicht:

- Welche Unterlagen brauche ich bei einem Autounfall im Ausland?

- Wie verhalte ich mich nach einem Unfall im Ausland?

- Wie fülle ich den Unfallbericht aus?

- Sollte ich nach einem Unfall die Polizei verständigen?

- Was ist zu beachten, wenn ich mit einem ausländischen Mietwagen einen Unfall haben?

- Wie verläuft die Schadensregulierung nach einem Unfall im Ausland?

- Warum ist es sinnvoll, eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung abzuschließen?

- Fazit: So handeln Sie nach einem Autounfall im Ausland

1. Welche Unterlagen brauche ich bei einem Autounfall im Ausland?

Verreisen Sie ins EU-Ausland oder Ausland, sollten Sie einige Unterlagen dabeihaben. Denn egal, wie vorausschauend Sie fahren, besteht immer ein Unfallrisiko. Um die Unfallstelle zu sichern und im Notfall Erste Hilfe leisten zu können, dürfen Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten in Ihrem Auto nicht fehlen. Zusätzlich ist es sehr empfehlenswert, sich vor Ihrem Urlaub mit den Bestimmungen und Verkehrsregeln in Ihrem Urlaubsland vertraut zu machen. Gleiches gilt für die Länder, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel durchqueren.

In Großbritannien, Irland und Australien gilt beispielsweise Linksverkehr. Finden Sie in den USA ein 4-Way-Schild, fährt derjenigen zuerst, der die Kreuzung als erster erreicht hat. Zudem variieren die Regelungen von Land zu Land, wenn es um Alkohol am Steuer und Telefonate während der Fahrt geht. Indem Sie sich vor Reisebeginn ausführlich informieren, reduzieren Sie einerseits das Risiko für einen Verkehrsunfall und vermeiden andererseits Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder. Neben den genannten Tipps sind die folgenden Unterlagen unverzichtbar.

Europäischer oder Internationaler Unfallbericht

Möchten Sie Ihren Urlaub außerhalb von Deutschland verbringen, besteht immer das Risiko für einen Unfall mit einem ausländischen Auto – auch wenn Sie noch so vorausschauend fahren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei jeder Reise ins EU-Ausland den Europäischen Unfallbericht mitzuführen. Verlassen Sie die EU, sollte der Internationale Unfallbericht nicht in Ihren Unterlagen fehlen. Beide Papiere dienen einer lückenlosen und einheitlichen Unfalldokumentation, die sowohl Sie als auch Ihr Unfallgegner ausfüllen. Dies erleichtert die spätere Schadensabwicklung und sorgt für eine bestmögliche Beweissicherung.

Idealerweise führen Sie den Europäischen oder Internationalen Unfallbericht in deutscher und englischer Ausführung mit sich. Von Vorteil ist es, wenn Sie auch eine Ausführung in der Sprache Ihres Urlaubslandes parat haben. Gleiches gilt für die Länder, die Sie auf dem Weg an Ihr Ziel durchqueren.

Grüne Karte

Zusätzlich zum Unfallbericht ist die sogenannte Grüne Karte für einige Länder verpflichtend. Sie dient im Ausland als ein Nachweis Ihrer Haftpflichtversicherung und wird kostenfrei von Ihrer eigenen Kfz-Versicherung an Sie ausgegeben. Die Karte fasst alle relevanten Angaben zusammen, die Ihr Auto und Ihre Versicherung betreffen.

In den Mitgliedstaaten der EU sowie Liechtenstein, der Schweiz, Norwegen, Island, Montenegro und Serbien ist es nicht mehr verpflichtend, eine Grüne Karte mit sich zu führen. Bei einem Autounfall kann sie allerdings trotzdem hilfreich sein, da Sie Ihre Daten unkompliziert mit Ihrem Unfallgegner austauschen können. In Ländern wie der Türkei, Nordmazedonien, Albanien und Bosnien-Herzegowina ist das Mitführen des Dokuments hingegen verpflichtend. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Karte in Ihrem Reiseland benötigen, fragen Sie am besten vor Ihrem Urlaub bei Ihrer Kfz-Versicherung nach.

Infobox: Die Grüne Karte ist seit 2020 weiß

Obwohl sie immer noch als Grüne Karte bekannt ist, zeigt sich die Internationale Versicherungskarte seit Oktober 2020 als weißes Papier. Wichtig ist außerdem, dass eine digitale Version im Fall der Fälle nicht ausreicht. In den Ländern, in denen sie verpflichtend ist, müssen Sie stets einen Ausdruck dabeihaben.

Mallorca-Police

Für die Zulassung Ihres Kfz müssen Sie eine Haftpflichtversicherung abschließen. Fahren Sie mit Ihrem Auto ins Ausland, ist zusätzlich eine sogenannte Mallorca-Police empfehlenswert. Prüfen Sie am besten vor Ihrem Urlaub, ob sie Bestandteil Ihrer Kfz-Versicherung ist. Die Police sichert potenzielle Haftpflichtschäden im Ausland mit einer höheren Deckungssumme ab. Das ist wichtig, denn die Beträge liegen bei deutschen Versicherungen häufig deutlich höher als bei ausländischen. Liegt die Mindestdeckungssumme in Deutschland bei rund 2,5 Millionen Euro, zahlen ausländische Kfz-Haftpflichtversicherungen häufig einen maximalen Betrag von 100.000 Euro.

Die Mallorca-Police ist in allen EU-Ländern gültig und schließt die Türkei ein. Verreisen Sie in Länder außerhalb der Europäischen Union, ist eine Traveller Police empfehlenswert. Diese garantiert allerdings nur eine Deckung höherer Haftpflichtschäden und greift nicht bei Kaskoschäden am eigenen Fahrzeug.

2. Wie verhalte ich mich nach einem Unfall im Ausland?

Ein Verkehrsunfall passiert oft plötzlich und überrascht Betroffene. Egal, ob Sie verärgert, geschockt oder vielleicht sogar verletzt sind: Versuchen Sie, im ersten Moment Ruhe zu bewahren und agieren Sie besonnen.

- Sichern Sie die Unfallstelle, indem Sie unmittelbar die Warnblinkanlage einschalten.

- Streifen Sie sich eine Warnweste über und achten Sie darauf, dass auch Ihre Mitfahrer eine Warnweste tragen.

- Stellen Sie schnell das Warndreieck auf.

- Prüfen Sie, ob es verletzte Personen gibt, und verständigen Sie bei Bedarf den Rettungsdienst. In Europa wählen Sie 112, in den USA 911.

- Übernehmen Sie die Erstversorgung der Verletzten oder versuchen Sie, diese zu beruhigen.

Haben Sie diese Schritte befolgt, warten Sie, bis die Polizei und Rettungskräfte eingetroffen sind. Nach deren Eintreffen oder wenn deren Unterstützung nicht notwendig ist, kümmern Sie sich idealerweise um folgende Dinge:

- Lassen Sie Ihre eigenen Verletzungen von einem Arzt dokumentieren.

- Tauschen Sie Ihre Kontaktinformationen mit Ihrem Unfallgegner aus.

- Füllen Sie den Europäischen oder Internationalen Unfallbericht aus. Fertigen Sie Bilder und Videos von der Unfallstelle an. Ein Smartphone reicht in der Regel für die Dokumentation.

- Verständigen Sie Ihre eigene Versicherung und kontaktieren Sie, wenn möglich, auch die gegnerische Versicherung.

- Suchen Sie nach Zeugen und notieren Sie deren Anschrift sowie Kontaktinformationen.

Infobox: Schalten Sie im Idealfall einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt ein

Waren Sie in einen Unfall im Ausland verwickelt, ist es immer empfehlenswert, einen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen. Ein Experte wie Alexander Einfinger unterstützt Sie bei der Unfallregulierung und setzt Ihre Ansprüche auch gerichtlich für Sie durch. Indem Sie sich auf einen erfahrenen Anwalt verlassen, können Sie sicher sein, dass Ihr Unfall bestmöglich reguliert wird. Besonders wenn es um die Frage nach der Unfallschuld geht, lohnt es sich, einen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen.

3. Wie fülle ich den Unfallbericht aus?

Für die Schadensregulierung muss zunächst festgestellt werden, wer die Schuld am Verkehrsunfall trägt. Abhängig davon, ob Sie oder Ihr Unfallgegner die volle Schuld oder eine Teilschuld tragen, ist entweder Ihre Versicherung oder die gegnerische Versicherung für die Unfallregulierung zuständig. Indem alle Unfallbeteiligten einen Unfallbericht ausfüllen, lässt sich der Ablauf des Unfalls exakt festhalten.

Wichtig sind folgende Punkte:

- Datum und Uhrzeit des Unfalls

- Unfallort

- Zahl der verletzten Personen

- Daten der beteiligten Fahrzeuge

- Umstände des Unfalls

- Unfallskizze

- Sichtbare Schäden an den Fahrzeugen

- Kontaktdaten der Unfallteilnehmer

- Kontaktdaten der Zeugen

- Unterschriften der Beteiligten

Neben der Unfallskizze ist es empfehlenswert, Bilder und Videos anzufertigen. Nehmen Sie Schäden auf, dokumentieren Sie die Unfallstelle und fotografieren Sie auch Details wie Bremsspuren und Glassplitter.

Infobox: Unterschreiben Sie ausschließlich Berichte, die Sie bis ins Detail verstehen Üblicherweise schließen Sie Ihren Unfallbericht sowohl mit Ihrer eigenen Unterschrift als auch mit der Unterschrift Ihres Unfallgegners ab. Gleiches gilt für dessen Bericht. Wichtig ist hierbei, dass Sie ausschließlich Dokumente unterschreiben, die Sie bis ins Detail verstehen und denen Sie zu 100 Prozent zustimmen. In einigen Ländern wie den Benelux-Staaten und Frankreich kommt dem Unfallbericht eine gewichtige Rolle zu, wenn es um die Schadensregulierung geht.

Halten Sie Anmerkungen und Widersprüche unbedingt unter Punkt 14 fest. Bestehen widersprüchliche Unfallschilderungen oder Sprachschwierigkeiten, füllen beide Beteiligten nur ihren eigenen Bericht aus. Tauschen Sie die Kopien anschließend mit Ihrem Unfallgegner.

4. Sollte ich nach einem Unfall die Polizei verständigen?

Hat es im Ausland gekracht, lohnt es sich in jedem Fall, die Polizei zu rufen. In einigen Ländern wie beispielsweise Frankreich sind Polizisten nicht dazu verpflichtet, geringfügige Schäden zu erfassen. In anderen europäischen Ländern wie Bulgarien, Ungarn und Polen müssen Sie selbst Bagatellschäden von der Polizei aufnehmen lassen, um eine spätere Regulierung des Unfalls zu ermöglichen. In Rumänien sind Unfälle sogar meldepflichtig.

Wichtig ist, dass Sie sich niemals zu einem Schuldeingeständnis bewegen lassen. Kommt es später zu einem gerichtlichen Prozess, wirkt sich ein Schuldeingeständnis – besonders gegenüber der Polizei – sehr nachteilig für Sie aus. Bitten Sie die Polizisten aber in jedem Fall um ein Unfallprotokoll.

5. Was ist zu beachten, wenn ich mit einem ausländischen Mietwagen einen Unfall haben?

Werden Sie mit Ihrem Mietwagen im Ausland in einen Unfall verwickelt, gehen Sie prinzipiell genauso vor, wie wenn Sie mit Ihrem Privatfahrzeug unterwegs sind. Sichern Sie die Unfallstelle, verständigen Sie Rettungskräfte und versorgen Sie gegebenenfalls verletzte Personen. Füllen Sie außerdem Ihren Unfallbericht aus, rufen Sie die Polizei und lassen Sie sich von dieser ein Unfallprotokoll aushändigen.

Bei einem Unfall mit einem Mietwagen sind Sie verpflichtet, auch Ihre Autovermietung zu informieren. Lassen Sie sich bei der Rückgabe des Unfallwagens einen Schadensbericht ausstellen und reichen Sie diesen mit weiteren notwendigen Dokumenten bei Ihrer Autoversicherung ein.

Wie auch bei einem Privatwagen lohnt es sich, im Vorhinein die Deckungssumme der Kfz-Versicherung zu prüfen. Idealerweise beinhaltet diese eine Mallorca-Police, die Sie vor hohen Kosten schützt. Insbesondere bei Personenschäden können entsprechende Ansprüche entstehen, sodass Sie ohne eine ausreichende Deckungssumme Ihrer Versicherung schnell auf einem großen Kostenberg sitzenbleiben können.

6. Wie verläuft die Schadensregulierung nach einem Unfall im Ausland?

Autounfall im EU-Ausland

Fahren Sie ins EU-Ausland und werden in einen Verkehrsunfall verwickelt, stellt sich für die Schadensregulierung zunächst die Frage nach der Schuld. Haben Sie den Unfall selbst verursacht, übernimmt Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung die Kosten Ihres Unfallgegners. Idealerweise verfügen Sie über eine Vollkaskoversicherung, denn diese übernimmt auch Schäden am eigenen Auto unabhängig von der Schuldfrage.

Trägt Ihr Unfallgegner die Schuld, werden Sie von dessen Versicherung kontaktiert. In den meisten Fällen empfiehlt es sich jedoch, selbst aktiv zu werden. Alle europäischen Versicherungen verfügen in jedem EU-Land über einen Schadenregulierungsbeauftragten. Werden Sie beispielsweise in den Niederlanden in einen Autounfall verwickelt, verständigen Sie den Beauftragten der Niederlanden:

- Zentralruf der Autoversicherer in Deutschland: 0800 250 2600 (kostenfrei)

- Zentralruf der Autoversicherer im EU-Ausland: +49 40300 330300 (gebührenpflichtig)

In beiden Fällen ist es ratsam, frühzeitig einen Anwalt für Verkehrsrecht einzuschalten. Egal, ob Sie Opfer, Betroffener oder Verursacher eines Unfalls sind: Ein Anwalt wie Alexander Einfinger unterstützt Sie bei der Schadensregulierung und setzt Ihre Ansprüche bei Bedarf auch vor Gericht durch. Den Experten ziehen Sie ganz unkompliziert hinzu, indem Sie einen Unfallfragebogen ausfüllen und sich anschließend über das weitere Vorgehen abstimmen.

Autounfall außerhalb der EU

Kommt es in einem Nicht-EU-Land zu einem Verkehrsunfall, fällt die Schadensregulierung oft komplizierter aus. Am besten kontaktieren Sie einen Anwalt, der Ihnen eine wertvolle Unterstützung bietet. Bei bürokratischen Hürden hilft Ihnen der Bürgerservice des Auswärtigen Amts weiter. Mit einem auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt stehen Sie jedoch auf der sicheren Seite und können sich auf die bestmögliche Unfallregulierung verlassen.

Verkehrsopferhilfe

Wie lange die Schadensregulierung dauert, variiert von Fall zu Fall. Sie zieht sich vor allem dann in die Länge, wenn Ihr Unfallgegner Fahrerflucht begeht und das gegnerische Unfallauto nicht ermittelt werden kann. Auch wenn der Unfallverursacher nicht bereit ist, für die Schäden aufzukommen, verzögert sich die Regulierung. Nach drei Monaten können Sie sich in bestimmten Fällen an die deutsche Verkehrsopferhilfe (VOH) wenden. Diese ist nicht dazu verpflichtet, Ihnen eine Entschädigung zu zahlen. Im Notfall ist es jedoch einen Versuch wert.

7. Warum ist es sinnvoll, eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung abzuschließen?

Wenn es im Ausland kracht, greift in der Regel das Schadensersatzrecht des jeweiligen Landes. Auch wenn Sie sich im EU-Ausland befinden, steht Ihnen die Übernahme von Nutzungsausfall, Wertminderung und Mietwagen- sowie Anwaltskosten womöglich nicht in der üblichen Höhe oder gar nicht zu. Schutz vor hohen Kosten bietet Ihnen eine Ausland-Schadenschutz-Versicherung, die Sie in Verbindung mit Ihrer Kfz-Versicherung abschließen können.

Bei dieser zusätzlichen Versicherung garantiert Ihr Versicherer, dass er Personen- und Sachschäden nach einem Unfall mit einem ausländischen Fahrzeug so reguliert, als hätte sich der Unfall in Deutschland ereignet. Das bedeutet, dass nicht die gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherung für Schäden an Ihrem Fahrzeug aufkommt, sondern Ihre eigene Versicherung.

8. Fazit: So handeln Sie nach einem Autounfall im Ausland

Verreisen Sie ins Ausland, sollten Sie für den Fall der Fälle alle wichtigen Unterlagen dabeihaben. Dazu gehören der Europäische oder Internationale Unfallbericht und die Grüne Karte. Außerdem sind Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten unverzichtbar. Indem Sie sich im Vorhinein mit den Bestimmungen und Verkehrsregeln in Ihrem Urlaubsland vertraut machen, reduzieren Sie das Risiko für einen Verkehrsunfall sowie Bußgelder. Eine sogenannte Mallorca-Police beziehungsweise eine Traveller-Police erhöht die Deckungssummer Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung und schützt Sie vor hohen Kosten.

Hat es im Ausland gekracht, sichern Sie zuerst die Verkehrsstelle. Schalten Sie die Warnblinkanlage an, streifen Sie Ihre Warnweste über und stellen Sie das Warndreieck auf. Rufen Sie bei Verletzten den Rettungsdienst und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe. Lassen Sie eigene Verletzungen von einem Arzt dokumentieren und füllen Sie Ihren Unfallbericht aus. Fertigen Sie Fotos und Videos von der Unfallstelle an und tauschen Sie Ihre Kontaktdaten mit Ihrem Unfallgegner sowie Zeugen aus. Kontaktieren Sie anschließend Ihre Kfz-Versicherung und informieren Sie bei einem Mietwagen Ihre Autovermietung.

Für eine schnelle Schadensregulierung ist es wichtig, dass Sie Ihren Unfallbericht möglichst lückenlos ausfüllen. Er trägt dazu bei, die Frage nach der Unfallschuld zu klären, die der Regulierung vorausgeht. Haben Sie den Unfall verursacht, übernimmt Ihre Haftpflichtversicherung die Kosten Ihres Unfallgegners. Trägt dieser die Schuld, kommt seine Versicherung für Ihre Autoschäden auf. Über den Zentralruf der Autoversicherer erreichen Sie den Schadenregulierungsbeauftragten in Ihrem Urlaubsland und erhalten eine schnelle Auskunft zur Kfz-Haftpflichtversicherung Ihres Unfallgegners.

Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich fast immer, die Polizei zu rufen. Lassen Sie sich von dieser nicht zu einem Schuldeingeständnis bewegen, aber bitten Sie um ein Unfallprotokoll. Für eine schnelle und bestmögliche Unfallregulierung ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn Sie einen Anwalt hinzuziehen, der auf Verkehrsrecht spezialisiert ist. Die EINFINGER Anwaltskanzlei ist rund um die Uhr für Sie erreichbar und steht Ihnen nach einem Unfall im Ausland kompetent zur Seite.

Bildquellen: elements.envato..com, Adobe Stock

Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer

Fälschungen von Oldtimern erkennen | Unseriöse Oldtimer-Händler erkennen | Mercedes 300 SL Oldtimer und andere teure Oldtimer sicher kaufen

Gefälschte Oldtimer: So unterscheiden Sie Fälschung und Original

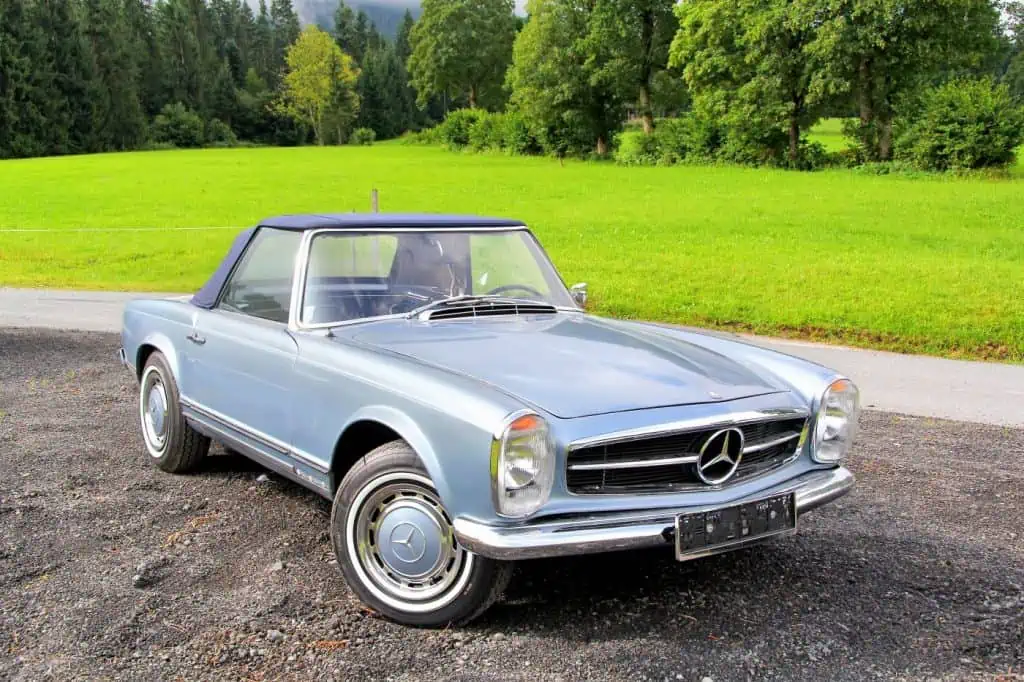

Einen Oldtimer zu besitzen, ist für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel – zugleich aus nostalgischen und finanziellen Gründen. Denn für viele Oldtimer-Enthusiasten steht nicht nur der reine Fahrspaß im Vordergrund, es geht auch um eine Wertanlage. Diese lohnt sich besonders bei seltenen und beliebten Modellen, allerdings haben an diesen Exemplaren auch Fälscher und Betrüger ein verstärktes Interesse. Damit Sie keiner Fälschung zum Opfer fallen, erläutern wir im folgenden Blog-Artikel, wie Sie sich vor Oldtimer-Betrug schützen und welche Möglichkeiten Ihnen bei einer Fälschung zur Verfügung stehen.

Übersicht:

- Wie funktioniert eine Oldtimer-Fälschung?

- Welche rechtliche Grundlage gibt es beim Oldtimer-Betrug?

- Wie kann ich mich vor Oldtimer-Betrug schützen?

- Wie lässt sich eine Oldtimer-Fälschung feststellen?

- Wie kann mir ein auf Oldtimer-Fälschungen spezialisierter Anwalt weiterhelfen?

- Fazit: So umgehen Sie Oldtimer-Fälschungen

1. Wie funktioniert eine Oldtimer-Fälschung?

Oldtimer-Betrug kann vielseitige Formen annehmen. Das zeigt einerseits der Fall der gefälschten Mercedes 300 SL Roadster (W 198) rund um die Firma Kienle. Andererseits kam 2019 ein Fall um den Chef der inzwischen liquidierten Aachener Firma Scuderia M66 auf. Im Rahmen gewerbsmäßigen Betrugs sollen schrottreife Sport- und Rennwagen von Porsche, unter anderem der Porsche 911, eine Verwandlung in gefälschte Sammlerstücke durchlebt haben. Doch welche Maschen nutzen Fälscher und Betrüger, um die Oldtimerszene mit vermeintlichen Sammlerstücken zu untergraben? Um Ihnen einen Überblick zu geben, haben wir im Folgenden die häufigsten Betrugsmaschen kurz für Sie erläutert.

Fälschung der Fahrzeugdokumente

Bei der Fälschung von Oldtimern geht es darum, ihren vermeintlichen Wert in die Höhe zu treiben. Das gelingt unter anderem durch gefälschte Fahrzeugdokumente, die etwa eine seltene oder begehrte Ausstattung suggerieren, über die das Auto gar nicht verfügt. Zu dieser Masche zählt auch die Manipulation der Fahrzeugpapiere, um eine lückenlose Servicehistorie vorzutäuschen und Unfälle zu kaschieren. Um die Originalität des Wagens zu belegen, werden in manchen Fällen sogar Zertifikate von Oldtimer-Prüfstellen gefälscht.

Fälschung der Fahrgestellnummer

Neben den Papieren lässt sich auch die Fahrgestellnummer manipulieren. So verkaufen Betrüger etwa Fahrzeuge mit einer problematischen Geschichte. In einigen Fällen handelt es sich um gestohlene Autos, in anderen Fällen weist der Wagen Unfallschäden auf und in wieder anderen Fällen ist die notwendige Restaurierung nicht erfolgt. Die originale Nummernfolge tauschen Betrüger dabei gegen eine „saubere“ Nummer aus. Dieses Vorgehen ist auch dann hilfreich, wenn der Oldtimer als eine seltenere oder begehrtere Modellvariante an den Verkauf gehen soll.

Täuschung über den Fahrzeugzustand

Möchten Sie einen Oldtimer erwerben, sind Sie mit einem unabhängigen Wertgutachten immer auf der sicheren Seite. Denn manchmal stellen Verkäufer und Autohändler den Zustand des Fahrzeugs besser dar, als er in Wirklichkeit ist. Egal, ob Mercedes-Benz, Porsche, BMW oder VW: Bei den meisten Oldtimern spielt unter anderem Rost eine bedeutende Rolle. Sowohl im Hinblick auf den Wert als auch auf die Fahrsicherheit.

Mögliche Maschen sind das Kaschieren von Roststellen und das Herunterspielen des Korrosionsgrads. Auch Mängel am Fahrwerk, im Innenraum und an der Technik werden nicht selten unter den Teppich gekehrt. Um sich nicht über den tatsächlichen Fahrzeugzustand täuschen zu lassen, ziehen Sie am besten einen Gutachter oder einen auf gefälschte Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzu.

Täuschung über die Fahrzeughistorie

Die Geschichte eines Wagens kann für seinen Wert entscheidend sein. Für Sammler ist eine Historie besonders wertvoll, wenn sie alle Fahrzeugdokumente, Rechnungen, Besonderheiten und eventuellen Rennerfolge umfasst. Um den Wert zu erhöhen, können Betrüger eine neue Geschichte erfinden oder ihnen eine geschönte Version vorlegen. Mögliche Beispiele sind die Erfindung einer gefälschten Renngeschichte und Behauptungen, dass prominente Personen einst im Besitz des Oldtimers waren. Sie schützen sich vor dieser Betrugsmasche am besten, indem Sie Expertenrat einholen und die Fahrzeughistorie unabhängig überprüfen lassen.

Einsatz von gefälschten Autoteilen

Für seltene, begehrte und wertvolle Oldtimer sind Original-Ersatzteile oft rar und durchaus kostenintensiv. Fälscher sparen Kosten, indem sie auf nicht originalgetreue und gefälschte Autoteile zurückgreifen. Häufig gehören die Teile nicht einmal zur ursprünglichen Ausstattung des Wagens. In einigen Fällen werden auch Motoren, Getriebe und andere bedeutende Bauteile ersetzt, um einen höheren Wert zu suggerieren.

Verkauf von gestohlenen Oldtimern

Um sich der Strafverfolgung zu entziehen, verkaufen Betrüger gestohlene Oldtimer oft international. Angenommen, Sie kaufen versehentlich einen gestohlenen Wagen, so kann Ihnen dieser im Nachhinein wieder entzogen werden. Um nicht auf eine solche Betrugsmasche hereinzufallen, empfiehlt es sich, die Fahrzeugdokumente genau zu überprüfen. Sie sollten außerdem einen genauen Blick auf die Fahrgestellnummer werfen, bei der zuständigen Zulassungsstelle oder bei internationalen Oldtimerregistern nachfragen.

Überteuerte Werkstattleistungen

Eine weitere Masche im Bereich des Oldtimer-Betrugs sind überteuerte Werkstattleistungen und Restaurierungsarbeiten. Betrüger unterbreiten Ihnen oftmals Angebote, die über vermeintliche Rabatte verfügen oder als preisgünstige Alternative in Aussicht gestellt werden. Ziel ist es, den Kunden zum Abschluss eines überteuerten oder nicht notwendigen Auftrags zu bewegen. In manchen Fällen kommen zusätzlich minderwertige Materialien und Autoteile zum Einsatz. Am besten schützen Sie sich vor solchen Betrugsversuchen, indem Sie mehrere Angebote einholen und diese sorgfältig miteinander vergleichen. Im Zweifelsfall stehen Sie mit einem auf Oldtimer spezialisierten Anwalt wie Alexander Einfinger auf der sicheren Seite.

Infobox: Warum lohnt es sich, einen Anwalt hinzuzuziehen?

Oldtimer-Fälschungen haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Betrugsmaschen sind außerdem raffinierter geworden, sodass es nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob ein Angebot wirklich seriös ist. Am besten schützen Sie sich, wenn Sie Kenntnisse über die häufigsten Maschen besitzen und beim Kauf Ihres Traumautos äußerste Vorsicht walten lassen.

Dennoch kommt es immer wieder zu Fällen der Fälschung. Im Zweifelsfall oder wenn Sie gute Gründe zur Annahme eines Betrugs haben, hilft Ihnen ein Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer weiter. Er bespricht mit Ihnen das beste Vorgehen und steht Ihnen sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich zur Seite, um Ihre Rechte durchzusetzen.

2. Welche rechtliche Grundlage gibt es beim Oldtimer-Betrug?

Bei Betrug handelt es sich um eine Straftat, bei der im Zusammenhang mit Oldtimern § 263 des Strafgesetzbuchs (StGB) greift. Er betrifft die Täuschung von Personen, der das Ziel zugrunde liegt, diese um den Wert des Fahrzeugs oder ihr Vermögen zu betrügen. Vermuten Sie einen Betrug oder eine Oldtimer-Fälschung, zeigen Sie dies am besten bei der zuständigen Polizeibehörde an. Es ist außerdem empfehlenswert, von Anfang an einen auf Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzuzuziehen. Dieser unterstützt Sie im gesamten Fall und hilft Ihnen, Ihre Rechte durchzusetzen.

In zivilrechtlicher Hinsicht haben Sie als Geschädigter entweder Anspruch auf Schadensersatz oder können eine Rückabwicklung des Vertrags geltend machen. Welche rechtliche Möglichkeit sich für Ihren individuellen Einzelfall am besten eignet, besprechen Sie am besten mit Ihrem Anwalt. Dieser kann Ihren Fall detailliert einschätzen und Ihnen das für Sie beste Vorgehen empfehlen.

Anspruch auf Schadensersatz

Haben Sie einen Oldtimer erworben, kann es passieren, dass Sie einer Täuschung, einer Fälschung oder einem Betrug zum Opfer fallen. Wenn Sie einen zu hohen Preis gezahlt haben, können Sie Schadensersatz verlangen. Selbiges gilt, wenn Ihnen zusätzliche Kosten entstanden sind, die auf eine falsche Angabe des Fahrzeugzustands oder einer gefälschten Historie zurückzuführen sind. Ihr Anspruch auf Schadensersatz besteht sowohl bei direkten Schäden als auch bei entgangenen Gewinnen. Wurden Sie über den tatsächlichen Fahrzeugzustand getäuscht und kam es aufgrund dessen zu einem Unfall mit Verletzungen, können Sie zusätzlich einen Anspruch auf Schmerzensgeld geltend machen.

Rückabwicklung des Vertrages

Liegt eine Täuschung oder eine Fälschung vor, können Sie eine Rückabwicklung Ihres Kaufvertrags fordern. In diesem Fall sind beide Vertragsparteien dazu verpflichtet, die empfangenen Leistungen jeweils zurückzugewähren. Das bedeutet, als Käufer geben Sie das Fahrzeug an den Verkäufer zurück. Dieser erstattet Ihnen seinerseits den Kaufpreis. Die Rückabwicklung des Kaufvertrags ist allerdings nicht immer möglich. Beispielsweise wenn der Verkäufer insolvent ist, sich im Ausland aufhält oder die Gerichtsbescheide nicht zustellbar sind.

3. Wie kann ich mich vor Oldtimer-Betrug schützen?

Möchten Sie sich den Traum vom eigenen Oldtimer erfüllen, lohnt es sich, beim Kauf äußerste Sorgfalt walten zu lassen. Indem Sie ein paar Vorsichtsmaßnahmen und grundlegende Prinzipien beachten, schützen Sie sich vor Oldtimer-Fälschungen und Betrugsmaschen. Von Bedeutung sind unter anderem die folgenden Tipps:

- Überprüfen Sie Angebote für Ihren favorisierten Oldtimer sorgfältig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihnen der Preis zu günstig oder zu hoch erscheint. Bleiben Sie außerdem skeptisch, wenn Ihnen zu hohe Versprechungen gemacht werden.

- Nehmen Sie eine detaillierte Prüfung der Fahrzeugdokumente vor und achten Sie auf Unstimmigkeiten. Beispiele sind gefälschte Stempel, handschriftliche Änderungen und Fahrgestellnummern, die nicht übereinstimmen.

- Bestehen Sie auf eine Probefahrt und lassen Sie sich beim Oldtimer-Kauf nicht unter Druck setzen. Achten Sie während der Probefahrt auf Motor, Fahrwerk und eventuelle Probleme.

- Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu oder beauftragen Sie eine Prüforganisation. Diese können nicht nur den Zustand des Fahrzeugs professionell überprüfen, sondern auch feststellen, ob Ersatzteile, Historie und Fahrgestellnummer einer Fälschung unterliegen.

- Informieren Sie sich über den aktuellen Mehrwert Ihres favorisierten Oldtimers und vergleichen Sie die Preise. So erkennen Sie besser, ob der Angebotspreis angemessen ist oder ob es sich um ein Lockangebot handelt.

- Recherchieren Sie bei internationalen Verkäufen die rechtlichen Grundlagen, die im jeweiligen Land gelten. Idealerweise beauftragen Sie einen Anwalt mit einer Spezialisierung auf Oldtimer und lassen sich fachgerecht beraten.

4. Wie lässt sich eine Oldtimer-Fälschung feststellen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um einen Oldtimer als Fälschung zu entlarven. Im Zweifelsfall oder wenn ein Verdacht besteht, ziehen Sie am besten einen unabhängigen Gutachter oder Sachverständigen zurate. Dieser nimmt zunächst eine optische Prüfung vor. Reicht diese noch nicht aus, um den Verdacht zu bestätigen, erfolgen verschiedene Untersuchungen mit Spezialgeräten.

- Mithilfe einer Spektralanalyse lässt sich das Metall des Oldtimers analysieren. Die Analyse bestimmt den ungefähren Produktionszeitraum und legt diesen auf rund ein Jahrzehnt fest. Das Ergebnis gibt Hinweise darauf, ob der Oldtimer tatsächlich aus der Zeit stammt, in der er mutmaßlich gebaut wurde.

- Durch Ultraschall ist es möglich, die Dicke des Materials zu messen. Im Vordergrund steht hierbei die Lackschicht, denn diese kann Aufschluss über die Echtheit eines Oldtimers geben. Bei einem Porsche ist die Motornummer zum Beispiel an einem dünnen Steg eingeschlagen. Wird diese Nummer im Rahmen einer Fälschung herausgeschliffen und durch eine neue ersetzt, wird der Steg dünner.

- Bei Bedarf kommen weitere Prüfungsverfahren zum Einsatz, die Aufschluss über die Echtheit des Wagens geben. Grundsätzlich setzen Sachverständige immer die jeweils erforderliche Prüfung ein. Ist hingegen nichts über das Fahrzeug bekannt, kommen oftmals mehrere Prüfverfahren in Kombination zum Einsatz.

5. Wie kann mir ein auf Oldtimer-Fälschungen spezialisierter Anwalt weiterhelfen?

Für Laien ist es nicht immer ersichtlich, ob es sich bei einem Oldtimer um ein Original handelt. Selbst fachkundige Experten müssen teilweise detaillierte Prüfungen durchführen, um eine Fälschung als solche zu enttarnen. Indem Sie vor dem Kauf eines historischen Wagens einen auf Oldtimer spezialisierten Anwalt hinzuziehen, gehen Sie auf Nummer sicher und profitieren von einer wertvollen Unterstützung. Ein fachkundiger Experte berät Sie zunächst ausführlich und prüft die Sachlage. Zusätzlich vertritt er Sie bei Bedarf gerichtlich und außergerichtlich gegenüber der gegnerischen Partei. Er setzt Ihre Schadensersatzansprüche durch und unterstützt Sie, wenn Sie eine Rückabwicklung des Kaufvertrags erwirken möchten. Außerdem steht Ihnen ein Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer zur Seite, wenn Dritte wie Gutachter oder Werkstätte in den Betrug involviert sind und arbeitet mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Möchten Sie die Expertise eines auf Oldtimer spezialisierten Anwalts in Anspruch nehmen, steht Ihnen die Einfinger Anwaltskanzlei kompetent und bundesweit zur Seite. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und reagieren kurzfristig auf Ihre Anliegen rund um Verkehrsrecht, Oldtimer und Oldtimer-Betrug.

6. Fazit: So umgehen Sie Oldtimer Fälschungen

Wenn es um gefälschte Oldtimer geht, gibt es zahlreiche Betrugsmaschen. Zum Einsatz kommen gefälschte Fahrzeugpapiere, Fahrgestellnummer und Ersatzteile. Angebote nicht existenter Fahrzeuge, erfundene Historien und eine Täuschung über den tatsächlichen Fahrzeugzustand sind ebenfalls möglich. Hinzu kommen der Verkauf gestohlener Wagen und überteuerte Werkstattleistungen. Sind Sie Opfer einer Täuschung, einer Fälschung oder eines Betrugs geworden, greift § 263 StGB. Abhängig von Ihrem individuellen Einzelfall haben Sie Anspruch auf Schadensersatz oder können eine Rückabwicklung des Kaufvertrags geltend machen. Um gar nicht erst in die Falle von Fälschern und Betrügern zu tappen, ist eine Beratung durch einen Experten empfehlenswert. Im Idealfall ziehen Sie bereits vor dem Kauf eines Oldtimers einen unabhängigen Gutachter, Sachverständigen oder Anwalt mit Spezialisierung auf Oldtimer hinzu. Die Anwaltskanzlei Einfinger steht Ihnen bundesweit zur Seite und unterstützt Sie kompetent, wenn es um die Durchsetzung Ihrer Rechte geht. Sie erreichen uns rund um die Uhr und können sich auf eine zeitnahe Rückmeldung zu Ihrem Anliegen verlassen. Bildquellen: Adobe Stock, Envato Elements

Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer

Punkte in Flensburg verhindern | Punktesystem in Flensburg verstehen | Punkte abfragen und abbauen | Anwalt für Verkehrsrecht als Unterstützung

7 praktische Tipps, um Punkte in Flensburg zu verhindern

Punkte in Flensburg können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Sammeln sich im Laufe der Jahre acht oder mehr Punkte an, verlieren Sie Ihren Führerschein. Die Chance, eine neue Fahrerlaubnis zu erhalten, besteht frühestens nach sechs Monaten und nur unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr nachweisen können. Wir haben deshalb sieben praktische Tipps für Sie, wie Sie Flensburger Punkte von vornherein vermeiden. Außerdem erklären wir Ihnen, was es mit diesem Punkteregister überhaupt auf sich hat, wie Sie gesammelte Punkte abbauen und Ihren aktuellen Punktestand abfragen.

Übersicht:

- Was sind Punkte in Flensburg?

- Wofür werden Punkte eingetragen?

- Welche Folgen haben Punkte in Flensburg?

- Wie lassen sich Punkte in Flensburg abfragen?

- Wie lassen sich Punkte in Flensburg abbauen?

- Lassen sich Punkte in Flensburg in der Probezeit abbauen?

- Werden Punkte nach der Löschung direkt aus dem Fahreignungsregister entfernt?

- Wie lassen sich Punkte in Flensburg verhindern?

- Fazit: So vermeiden Sie Punkte in Flensburg

1. Was sind Punkte in Flensburg?

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte sich an die Verkehrsregeln halten. Wer hingegen zu stark aufs Gaspedal tritt oder einen Rotlichtverstoß begeht, macht Bekanntschaft mit dem Bußgeldkatalog. Dieser hält fest, mit welchen Strafen ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet wird. Grundsätzlich sind Verwarnungen oder ein Bußgeldbescheid möglich. Ein Bußgeldbescheid enthält – abhängig von der Ordnungswidrigkeit oder Straftat – ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte, die in einem speziellen Register eingetragen werden.

Dieses sogenannte Fahreignungsregister wird vom Kraftfahrt-Bundesamt geführt. Der Sitz liegt in Flensburg im Bundesland Schleswig-Holstein. Im Volksmund sind die berüchtigten Punkte daher als Punkte in Flensburg bekannt.

2. Wofür werden Punkte eingetragen?

Im Straßenverkehr können Sie als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer unterschiedliche Verstöße begehen. Erhalten Sie lediglich eine Verwarnung, kommen Sie ohne Punkte davon. Handelt es sich hingegen um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von mindestens 60 Euro einhergeht, kommen häufig Punkte auf Sie zu. Auch bei einem Fahrverbot und Verkehrsstraftaten werden diese in Flensburg eingetragen. Es gibt folgende Staffelung:

- 1 Punkt für Ordnungswidrigkeiten

- 2 Punkte für grobe Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot oder Straftaten

- 3 Punkte für Straftaten, aufgrund derer Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen wird

3. Welche Folgen haben Punkte in Flensburg?

Welche Konsequenzen Sie sich durch Punkte in Flensburg einhandeln, hängt vom Stand Ihres Punktekontos ab. Haben Sie einen Punktestand von ein bis drei Punkten, drohen Ihnen keine direkten Konsequenzen. Sie befinden sich noch im grünen Bereich und werden lediglich vorgemerkt. Allerdings haben Sie eine Eintragung im Fahreignungsregister, wodurch Sie bei einem späteren Vergehen nicht mehr damit argumentieren können, bisher nicht auffällig geworden zu sein. Daher kann es sich durchaus lohnen auch gegen den ersten Punkt vorzugehen.

Anders sieht es bei einem Punktestand von vier oder fünf Punkten aus. In diesem Fall erhalten Sie eine kostenpflichtige und schriftliche Ermahnung. Diese geht außerdem mit dem Hinweis einher, dass Sie alle fünf Jahre einen Punkt abbauen können, indem sie an einem Fahreignungsseminar teilnehmen. Die Ermahnung ist mit einer gelben Karte im Fußball vergleichbar.

Kritischer wird es, wenn Sie sechs oder sieben Punkte angesammelt haben. Der vorherigen Ermahnung folgt nun eine Verwarnung – ebenfalls schriftlich und kostenpflichtig. Auch bei diesem Punktestand erhalten Sie einen Hinweis auf die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar. Allerdings können Sie Ihre Punkte durch die Teilnahme nicht mehr reduzieren, da der Punkteabbau nur bis zu einem Kontostand von fünf Punkten möglich ist.

Haben Sie Ihren achten Punkt in Flensburg gesammelt, erfolgt ein unmittelbarer Führerscheinentzug. Ihre Fahrerlaubnis sehen Sie frühestens nach einem halben Jahr wieder. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr nachweisen können. Der Nachweis erfolgt in der Regel über ein medizinisch-psychologisches Gutachten.

Infobox: Vorteile bei fehlender Ermahnung und Verwarnung

Wenn Sie sechs oder sieben Punkte erreichen, zuvor aber keine Ermahnung erhalten haben, wird Ihr Punktestand auf fünf zurückgesetzt. Erreichen Sie acht oder mehr Punkte, ohne dass Sie vorher eine Verwarnung erhalten haben, reduziert sich Ihr Punktekonto auf sieben. Trotz dieser Regelung ist es nicht empfehlenswert, auf eine fehlende Ermahnung oder Verwarnung zu pokern.

4. Wie lassen sich Punkte in Flensburg abfragen?

Als Verkehrsteilnehmer können Sie Ihre Flensburger Punkte kostenfrei und jederzeit abfragen. Indem Sie Ihren Punktestand im Blick behalten, können Sie rechtzeitig über die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar nachdenken und sich unter Umständen vor einem Führerscheinverlust schützen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:

- Sie bitten persönlich in den Dienststellen des Kraftfahrt-Bundesamtes um eine Auskunft über Ihren Punktestand. Die Dienststellen befinden sich in Dresden und Flensburg.

- Sie fragen Ihre Punkte schriftlich per Post ab.

- Sie nutzen die digitale Variante und bringen Ihren Punktestand digital über das Formular auf der Website des Amts oder über die Ausweis-App in Erfahrung.

Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden: Die Abfrage ist immer kostenfrei. Lediglich bei einer Anfrage per Post zahlen Sie das Porto, wenn Ihnen die Dokumente auf dem Postweg zugeschickt werden.

5. Wie lassen sich Punkte in Flensburg abbauen?

Im Laufe der Zeit verfallen Punkte, die Sie in Flensburg angesammelt haben, automatisch. Es gelten folgende Fristen:

- 2,5 Jahre bei Ordnungswidrigkeiten mit 1 Punkt

- 5 Jahre bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten mit 2 Punkten

- 10 Jahre bei Straftaten mit 3 Punkten

Neben diesem passiven Punkteabbau können Sie Ihre Punkte aktiv reduzieren, indem Sie ein Fahreignungsseminar absolvieren. Die Teilnahme ist einmal innerhalb von fünf Jahren möglich und reduziert Ihren Punktestand um einen Punkt. Dieser aktive Punkteabbau ist allerdings nur möglich, wenn maximal fünf Punkte in Ihrem Fahreignungsregister eingetragen sind. Preislich liegt das kostenpflichtige Seminar zwischen 200 und 400 Euro. Eine Teilnahme ist unabhängig vom Punktestand nicht verpflichtend, kann Sie aber vor dem Verlust Ihrer Fahrerlaubnis bewahren.

6. Lassen sich Punkte in Flensburg in der Probezeit abbauen?

Auch innerhalb der Probezeit können Fahranfänger Punkte sammeln und diese durch den Besuch eines Fahreignungsseminars abbauen. Allerdings kommt diese Maßnahme in der Regel erst zum Einsatz, wenn sich das Punktekonto bereits mit mehreren Punkten gefüllt hat. Denn in der Probezeit spielen nicht nur Punkte, sondern vor allem A- und B-Verstöße eine tragende Rolle.

Begehen Sie in der Probezeit entweder drei A-Verstöße oder sechs B-Verstöße, verlieren Sie Ihre Fahrerlaubnis mindestens für ein halbes Jahr. Gleiches geschieht, wenn Sie eine Kombination aus A- und B-Verstößen ansammeln. Der Entzug der Fahrerlaubnis ist auch dann unvermeidbar, wenn der eigentliche Punktestand noch unterhalb von acht Flensburger Punkten liegt.

Zudem kommt es bereits bei einem A-Verstoß zu einer Verlängerung der Probezeit.

7. Werden Punkte nach der Löschung direkt aus dem Fahreignungsregister entfernt?

Im Laufe der Zeit bauen sich Ihre Flensburger Punkte von alleine wieder ab. Je nachdem, für welchen Verstoß Sie die Punkte erhalten haben, dauert dieser Prozess zwischen 2,5 und 10 Jahren. Allerdings verschwinden die Punkte nicht sofort aus dem Fahreignungsregister, nachdem sie gelöscht wurden. Stattdessen greift die sogenannte Überliegefrist. Sie ist der Grund, warum Ihre eingetragenen Punkte nach Ihrer Löschung für ein weiteres Jahr unsichtbar weiter existieren. Hintergrund der Überliegefrist ist die genaue Feststellung Ihres Punktestandes.

Beispiel: Sie haben bereits sieben Punkte gesammelt. Ein Punkt verjährt am 20. März, sodass Ihr Punktekonto auf sechs Punkte sinkt. Allerdings begehen Sie vor diesem Datum eine Ordnungswidrigkeit, für die Sie einen Flensburger Punkt erhalten. Ohne die Überliegefrist hätten Sie nun wieder einen Punktestand von sieben. Mit der Überliegefrist steht Ihr Punktekonto allerdings auf acht Punkten – weshalb Sie mit einem Führerscheinentzug rechnen müssen.

8. Wie lassen sich Punkte in Flensburg verhindern?

Tipp 1: Einspruch gegen Bußgeldbescheid erheben Punkte in Flensburg erhalten Sie ausschließlich über einen Bußgeldbescheid. Dieser Bescheid wird Ihnen zugestellt, wenn Sie im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat begehen. Möchten Sie verhindern, dass ein Eintrag im Fahreignungsregister erfolgt, fechten Sie den Bußgeldbescheid an und erheben Einspruch.

Tipp 2: Begründeten Einspruch erheben In einem Strafverfahren gilt grundsätzlich, dass die Anklage einen Tatnachweis erbringen muss. Für ein verkehrsrechtliches Bußgeldverfahren gilt hingegen eine Beweislastumkehr, sodass Sie einen Beweis für Ihre Unschuld erbringen müssen. Hintergrund ist das standardisierte Messverfahren. Überfahren Sie eine rote Ampel oder treten Sie zu stark aufs Gaspedal und werden dabei geblitzt, gehen die Gerichte ohne Weiteres von einer einwandfreien Messung aus. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Messung auf einem geeichten Messgerät beruht, das von geschultem Messpersonal installiert wurde und dass die Messung bereits die vorgeschriebene Messtoleranz berücksichtigt.

Möchten Sie Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid erheben, um die Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister zu verhindern, brauchen Sie eine gute Begründung. Sie müssen konkrete Anhaltspunkte nennen, die auf einen Fehler im Messvorgang hindeuten oder plausibel darlegen, dass Sie zur Tatzeit nicht der Führer Ihres Fahrzeugs waren. Im Idealfall ziehen Sie einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt hinzu. Dieser fachkundige Berater erhöht Ihre Erfolgschancen und unterstützt Sie bei der Darlegung von Beweisen für Ihre Unschuld.

Tipp 3: Akteneinsicht beantragen Um einen Fehler im Messverfahren nachzuweisen, benötigen Sie in der Regel eine umfassende Akteneinsicht. Sie liefert Ihnen erst die relevanten Unterlagen, die Sie zur Begründung Ihres Einspruchs benötigen. Können Sie auf Basis dieser Unterlagen keinen plausiblen Messfehler benennen, wird Ihr Einspruch häufig abgelehnt.

Als Betroffener kann es sehr schwer sein, eine umfassende Akteneinsicht zu erwirken. In der Regel wird diese nur Rechtsanwälten gewährt, insbesondere wenn es um die Bedienungsanleitung des Messgeräts und weitere spezifische Unterlagen geht. Auch in diesem Hinblick ist es deshalb empfehlenswert, einen erfahrenen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Dieser unterstützt Sie nicht nur als Berater, sondern prüft Ihren individuellen Fall und erwirkt für Sie eine umfassende Akteneinsicht.

Tipp 4: Gutachten eines Sachverständigen in Anspruch nehmen Selbst wenn Sie einen Fehler in der Messtechnik vermuten, liegt dieser nur selten klar auf der Hand. Häufig fällt es gerade Betroffenen schwer, einen Messfehler plausibel zu begründen und die Fehlerquelle bei der teilweise sehr komplexen Messtechnik nachzuweisen. In diesem Fall kann Ihnen ein Gutachten eines Sachverständigen weiterhelfen. Dieser bewertet die Beweismittel, überprüft einerseits die Messtechnik als mögliche Fehlerquelle und analysiert auch das Beweisbild. Ein solches Gutachten ist für Sie als Betroffener mit einem erwähnenswerten Kostenrisiko verbunden. Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung, sind Sie im finanziellen Hinblick im Vorteil. Ebenso von Vorteil kann für Sie sein, dass die EINFINGER Anwaltskanzlei Kooperationspartner hat, mit denen das Kostenrisiko für Sie verringert werden kann.

Tipp 5: Besondere Umstände offenlegen Können Sie den Vorwurf, der Ihnen im Bußgeldbescheid unterbreitet wird, nicht von sich weisen, bleibt Ihnen häufig nur die Akzeptanz des Bescheids. Doch selbst wenn Sie die Ordnungswidrigkeit begangen haben, gibt es zahlreiche Konstellationen, die einen Punkteeintrag verhindern. Haben Sie den Verstoß unter besonderen Umständen begangen, lohnt es sich, diese offenzulegen. In einigen Fällen können Sie auf Basis dieser besonderen Umstände eine Milderung der Strafe erreichen, die Sie im besten Fall ohne Flensburger Punkte davonkommen lässt.

Tipp 6: Punkte verkaufen Eine rechtlich stark umstrittene Möglichkeit, um einen Punkteeintrag zu verhindern, ist das Verkaufen derselben. Hintergrund: Einige Verkehrssünder, denen aufgrund eines Verstoßes gegen die StVO ein Fahrverbot droht, kommen auf die Idee, ihre Strafe einfach an eine andere Person abzugeben. Dieses Vorgehen ist einerseits im Bekanntenkreis möglich und wird andererseits von speziellen Agenturen angeboten. Der eigentliche Verkehrssünder gibt seine Strafe, die im Bußgeldbescheid festgehalten ist, an eine andere Person ab. Diese gibt die Ordnungswidrigkeit über den Anhörungsbogen zu und übernimmt die Strafe. In der Folge kommt der eigentliche Verkehrssünder ohne einen Punkteeintrag im Fahreignungsregister davon.

Wichtig: Der Punktehandel ist illegal und per Gesetz nicht erlaubt. Sowohl der Punkte-Verkäufer als auch der Punkte-Käufer machen sich strafbar. In der Regel liegt als Tatbestand eine falsche Verdächtigung vor. Gemäß § 164 des StGB wird diese Tat mit einer Geldstrafe geahndet. Möglich ist auch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. In der Folge ist von einem Punktehandel ausnahmslos abzuraten. Stattdessen empfiehlt es sich, den Punkteeintrag mithilfe der vorangegangenen Tipps zu verhindern.

Tipp 7: Einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch nehmen Wenn Sie verhindern möchten, dass Sie für eine Ordnungswidrigkeit einen Punkt in Flensburg erhalten, empfiehlt es sich, einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Ein Anwalt wie Alexander Einfinger berät Sie ausführlich zu Ihren Möglichkeiten und hilft Ihnen, die für Sie bestmögliche Strategie zu finden. Er legt für Sie begründeten Einspruch ein und erhöht Ihre Erfolgschancen erheblich.

Vor Gericht kann ein auf Verkehrsrecht spezialisierter Anwalt unter Umständen eine Reduzierung oder Aufhebung Ihrer Strafe erwirken. In der Folge kommen Sie mit der von Ihnen begangenen Ordnungswidrigkeit unter Umständen ohne einen Punkteeintrag davon. Auch wenn Sie besondere Gründe für den Verstoß vorbringen oder nachweisen können, dass Sie den Verstoß nicht begangen haben, erhalten Sie in der Regel keine Punkte.

Infobox: Rechtsschutzversicherte profitieren beim Hinzuziehen eines Anwalts finanziell

Indem Sie auf einen erfahrenen Anwalt wie Alexander Einfinger setzen, steht Ihnen ein fachkundiger Berater zur Seite. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, müssen Sie die Kosten für das gerichtliche Verfahren und Ihren Anwalt in der Regel nicht selbst tragen: Ihre Versicherung übernimmt den Betrag. Möglich ist es dennoch, dass Sie die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen haben.

9. Fazit: So vermeiden Sie Punkte in Flensburg

Punkte in Flensburg erhalten Sie, wenn Sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Für eine Ordnungswidrigkeit erhalten Sie einen Punkt, für eine grobe Ordnungswidrigkeit mit Regelfahrverbot oder Straftaten erhalten Sie zwei Punkte und für Straftaten, die mit einem Entzug der Fahrerlaubnis einhergehen, erhalten Sie drei Punkte. Ihren Punktestand können Sie jederzeit kostenfrei über das Kraftfahrt-Bundesamt abfragen. Einmal innerhalb von fünf Jahren haben Sie die Möglichkeit, durch die Teilnahme an einem kostenpflichtigen Fahreignungsseminar einen Punkt abzubauen.

Haben Sie ein bis drei Punkte gesammelt, drohen Ihnen keine direkten Konsequenzen. Bei vier bis fünf Punkten werden Sie kostenpflichtig und schriftlich ermahnt, bei sechs bis sieben Punkten werden Sie verwarnt. Ab acht Punkten verlieren Sie Ihre Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate. Ihnen wird nur dann eine neue Fahrerlaubnis erteilt, wenn Sie Ihre Eignung für den Straßenverkehr durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten nachweisen können.

Um Punkte in Flensburg zu vermeiden, dürfen diese gar nicht erst ins Fahreignungsregister eingetragen werden. Den Eintrag verhindern Sie, indem Sie begründeten Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid erheben. Wichtig ist, dass die Strafe für die von Ihnen begangene Ordnungswidrigkeit aufgehoben oder so weit reduziert wird, dass sie keine Punkte mehr umfasst. Indem Sie einen erfahrenen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuziehen, erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen.

Bildquelle: unlimphotos.com, pixabay.com

Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer

Rote Ampel überfahren: Diese Bußgelder drohen beim Rotlichtverstoß | Bei Rot über die Ampel fahren: Fahrverbot?

Wann darf ich eine rote Ampel überfahren, ohne dass eine Strafe droht?

Wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, kann sich das im Straßenverkehr als äußerst gefährlich erweisen. Neben möglichen Unfällen drohen auch Bußgelder und rechtliche Konsequenzen, da das Überfahren einer roten Ampel als schwerwiegender Verstoß gilt. Möglich sind neben der Geldbuße auch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten eine Ampel nicht bei Rot überqueren, denn auch ihnen drohen Bußgeld und Punkte. Selbst das Überqueren einer Kreuzung, nachdem die Ampel auf Gelb umgesprungen ist, kann ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Was als Rotlichtverstoß gilt, welche Konsequenzen er mit sich bringt, in welchen Fällen sich ein Einspruch lohnt und wann juristischer Beistand sinnvoll ist, lesen Sie im Folgenden.

Übersicht:

- Wann liegt an einer Ampelanlage ein Verstoß vor?

- Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel?

- Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel in der Probezeit?

- Welche Regeln gelten an einer roten Ampel für Fußgänger und Radfahrer?

- Wie lässt sich ein Rotlichtverstoß feststellen?

- Bei welchen Ausnahmen ist das Überfahren einer roten Ampel erlaubt?

- Gibt es Gelblichtverstöße?

- Wann lohnt es sich, gegen einen Bußgeldbescheid bei einem Rotlichtverstoß Einspruch zu erheben?

- Wie lässt sich das Überfahren einer roten Ampel rechtfertigen?

- Wie kann ein Anwalt für Verkehrsrecht die Folgen eines Rotlichtverstoßes reduzieren?

- Fazit: Diese Regeln gelten bei einer roten Ampel

1. Wann liegt an einer Ampelanlage ein Verstoß vor?

Eine Ampelanlage setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Neben der Ampel an sich gehören auch die Fahrbahnmarkierungen im Ampelbereich zur Anlage. Besonders wichtig ist die Haltelinie vor dem Kreuzungsbereich, die sich als breite weiße Linie auszeichnet. Sie entscheidet, wann ein Rotlichtverstoß vorliegt.

Ist die Ampel rot und überfahren Sie die Haltelinie mit der Vorderradachse Ihres Fahrzeugs, liegt ein Verstoß vor – egal, ob Pkw, Lkw, Motorrad oder Fahrrad. Halten Sie noch vor dem Kreuzungsbereich an, begehen Sie einen Haltelinienverstoß. Laut Bußgeldkatalog kostet Sie dieses Vergehen ein Bußgeld von 10 Euro. Fahren Sie hingegen in den Kreuzungsbereich ein, wird es deutlich teurer. In diesem Fall liegt ein Rotlichtverstoß vor, der als einfacher oder qualifizierter Verstoß Bußgeld, Punkte in Flensburg und möglicherweise ein Fahrverbot nach sich zieht.

Als Rotlichtverstoß gilt übrigens auch das Überfahren eines „Bei Rot hier halten“-Schildes. Dieser Fall tritt ein, wenn unmittelbar vor einer Ampelanlage eine Straße von rechts einmündet. In der Regel befindet sich vor der Einmündung eine Haltelinie auf der Hauptstraße, an der Sie bei roter Ampel anhalten müssen. Überfahren Sie diese Linie, begehen Sie einen Rotlichtverstoß. Ist keine Haltelinie auf der Hauptstraße vorhanden, gilt das Zusatzschild als Empfehlung, um anzuhalten. Halten Sie trotz dieser Empfehlung nicht an und es kommt zu einem Unfall, tragen Sie häufig die Teilschuld.

2. Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel?

Die Folgen eines Rotlichtverstoßes legt der Bußgeldkatalog fest. Wie hoch die Konsequenzen ausfallen, hängt davon ab, ob es sich um einen einfachen oder einen qualifizierten Rotlichtverstoß handelt:

- Einfacher Rotlichtverstoß: Sie überfahren die Ampel und diese ist weniger als eine Sekunde rot.

- Qualifizierter Rotlichtverstoß: Sie überfahren die Ampel und diese ist länger als eine Sekunde rot.

Begehen Sie einen einfachen Rotlichtverstoß, handeln Sie sich eine Geldbuße von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg ein. Gefährden Sie beim Überfahren einer roten Ampel andere Verkehrsteilnehmer, zahlen Sie 200 Euro, erhalten zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Ein Unfall kostet sogar 240 Euro, zwei Punkte und ebenfalls ein einmonatiges Fahrverbot.

Handelt es sich um einen qualifizierten Rotlichtverstoß, setzt der Bußgeldbescheid 200 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot fest. Die Gefährdung anderer Teilnehmer erhöht das Bußgeld auf 320 Euro, eine Sachbeschädigung auf 360 Euro.

3. Welche Folgen hat das Überfahren einer roten Ampel in der Probezeit?

Haben Sie Ihren Führerschein erst seit kurzem und befinden sich noch in der Probezeit, gelten besonders strenge Vorschriften. Überfahren Sie als Fahranfänger eine rote Ampel, handeln Sie sich nicht nur eine Geldbuße und Punkte ein, sondern in den meisten Fällen auch eine Probezeitverlängerung und die Pflichtteilnahme an einem Aufbauseminar.

Entscheidend für die Konsequenzen ist die Einteilung der Ordnungswidrigkeiten in A- und B-Verstöße. Bei einem A-Verstoß verlängert sich Ihre Probezeit um zwei Jahre und Sie sind zur Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtet. Ein B-Verstoß bringt keine direkten Folgen mit sich. Begehen Sie jedoch zwei B-Verstöße, drohen dieselben Konsequenzen wie bei einem A-Verstoß.

Wichtig: Das Überfahren einer roten Ampel als Fahranfänger wird immer als ein A-Verstoß eingestuft – auch wenn die Rotlichtzeit der Ampel unter einer Sekunde liegt. In der Probezeit kostet Sie ein einfacher Rotlichtverstoß somit ein Bußgeld, Punkte, eine Probezeitverlängerung und ein Aufbauseminar. Ein qualifizierter Rotlichtverstoß handelt Ihnen außerdem einen Monat Fahrverbot ein.

4. Welche Regeln gelten an einer roten Ampel für Fußgänger und Radfahrer?

Nicht nur Pkws, Lkws und Motorräder müssen an einer roten Ampel anhalten. Auch Fußgänger und Radfahrer dürfen die Anlage nur bei Grün überqueren. Halten Sie sich als Fußgänger nicht an die Straßenverkehrsordnung, zahlen Sie ein Verwarnungsgeld von fünf Euro. Verursachen Sie einen Unfall, erhöht sich die Geldbuße auf zehn Euro.

Als Radfahrer achten Sie auf die Ampeln der Autofahrer. Eine Ausnahme besteht, wenn Sie einer Radverkehrsführung folgen und diese über besondere Radfahrerampeln oder kombinierte Ampeln verfügt. Bei einem einfachen Verstoß zahlen Sie ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, das sich bei Gefährdung auf 100 Euro und bei einem Unfall oder Sachbeschädigung auf 120 Euro steigert. Liegt ein qualifizierter Verstoß vor, zahlen Sie 100 Euro Bußgeld. Eine Gefährdung erhöht die Kosten auf 160 Euro und ein Unfall oder eine Sachbeschädigung erhöhen den Betrag auf 180 Euro. Bei beiden Verstößen erhalten Sie einen Punkt.

5. Wie lässt sich ein Rotlichtverstoß feststellen?

Stationäre Anlagen zur Überwachung Ist eine Ampel beim Überfahren rot, erhalten Sie meist einen Bußgeldbescheid, wenn Sie an der Ampel geblitzt werden. Um einen Rotlichtverstoß festzustellen, kommen am häufigsten Überwachungsanlagen zum Einsatz, die umgangssprachlich als Blitzer geläufig sind. Diese Anlagen blitzen Sie immer zweimal: Einmal beim Überfahren der Haltelinie und einmal beim Einfahren in den Kreuzungsbereich trotz roter Ampel.

Ursache für den doppelten Blitz sind zwei Induktionsschleifen: Eine ist direkt hinter der Haltelinie verbaut, die andere befindet sich in einem bestimmten Abstand zur ersten Induktionsschleife. Dieses Prinzip erlaubt es der Bußgeldstelle, Ihren Verstoß genau nachzuvollziehen. Die festgehaltenen Daten spiegeln wider, ob Sie nur die Haltelinie überfahren haben oder auch in den Kreuzungsbereich eingefahren sind.

Diese Messung ist wichtig, um zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Rotlichtverstoß zu unterscheiden. Außerdem ist sie von Bedeutung, wenn es auf der Kreuzung zu einem Rückstau kommt. Denn fahren Sie bei Grün in die Kreuzung ein, müssen dort aber verkehrsbedingt anhalten, schaltet die Ampel hinter Ihnen möglicherweise auf Rot. Fahren Sie während der Rotphase weiter, löst die zweite Induktionsschleife aus und Sie werden geblitzt. Da der Messung lediglich ein Foto zugrunde liegt und die Induktionsschleife hinter der Haltelinie nicht ausgelöst hat, erkennt die Bußgeldstelle in der Regel, dass es sich nicht um einen von Ihnen verschuldeten Rotlichtverstoß handelt.

Infobox: Fahren Sie nicht zu schnell über eine Ampel

Stationäre Überwachungsanlagen stellen teilweise nicht nur einen Rotlichtverstoß fest, sondern messen auch die Geschwindigkeit, mit der Sie die Ampelanlage überqueren. Übertreten Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, um noch bei Grün oder Gelb über die Ampel zu kommen, handeln Sie sich womöglich einen Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsüberschreitung ein.

Zeugen

Neben stationären Überwachungsanlagen führen manchmal auch Polizisten oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine gezielte Überwachung durch. Ein Beamter behält bei dieser Überwachung die Ampelanlage im Blick und beobachtet die Ampel zum Zeitpunkt des Phasenwechsels. Er achtet auch auf den Zeitpunkt, zu dem ein Fahrzeug über die Haltelinie rollt. Ein anderer Beamter misst die Zeit mit einer geeichten Stoppuhr. Zwar führen solche gezielten Überwachungen nicht selten zu Bußgeldbescheiden, doch lassen sich qualifizierte Verstöße vor Gericht nur selten durchbringen. In der Regel kann Ihnen lediglich ein einfacher Verstoß angelastet werden.

6. Bei welchen Ausnahmen ist das Überfahren einer roten Ampel erlaubt?

Rettungswagen im Einsatz Sind Sie im Straßenverkehr unterwegs und nähert sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn, sind Sie dazu verpflichtet, auf der Fahrbahn schnellstmöglich Platz zu machen. Stehen Sie gerade an einer roten Ampel, kommen Sie dieser Verpflichtung häufig am besten nach, indem Sie in den Kreuzungsbereich einfahren oder diesen überqueren. In der Praxis begehen Sie also einen Rotlichtverstoß.

In der Regel wird Ihnen dieser Verstoß nicht angelastet. Da in den meisten Fällen auch das Einsatzfahrzeug kurz nach Ihnen geblitzt wird, erkennt die Bußgeldstelle solche Situationen recht problemlos. Trotzdem ist es empfehlenswert, Beweise für die Situation zu sammeln. Merken Sie sich einerseits das Kennzeichen des Rettungswagens und bitten Sie andererseits um die Kontaktdaten von Zeugen. Falls Sie einige Wochen später einen Anhörungsbogen erhalten, schildern Sie in diesem die genaue Situation und weisen die Einsatzfahrt nach.

Grüner Pfeil An manchen Ampelanlagen finden Sie ein Zusatzschild mit einem grünen Pfeil. Dieses Zeichen erlaubt es Ihnen, die Ampel während der Rotphase zu überfahren, ohne dass Ihnen eine Strafe droht. Bevor Sie abbiegen, behandeln Sie den grünen Pfeil allerdings wie ein Stoppschild: Sie halten an der Haltelinie an, beobachten die Verkehrslage und versichern sich, dass Ihr Weg frei ist. Achten Sie sowohl auf den Querverkehr als auch auf Radfahrer und Fußgänger. Unter Umständen ist an der Sichtlinie ein weiteres Mal zu halten. Erst anschließend passieren Sie die Haltelinie und biegen nach rechts ab.

Wichtig: Verhalten Sie sich in dieser Ausnahmesituation falsch und halten vor dem Abbiegen nicht an, begehen Sie einen Verstoß. Dieser kostet Sie ein Bußgeld zwischen 70 und 120 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

7. Gibt es Gelblichtverstöße?

Überfahren Sie bei Rot eine Ampel, begehen Sie einen Rotlichtverstoß. Aber: Beim Überfahren einer gelben Ampel begehen Sie ebenfalls einen Verstoß. Dieser Gelblichtverstoß fällt zwar deutlich milder aus, verpflichtet Sie aber dennoch zu einem Verwarnungsgeld von zehn Euro. Deshalb gilt: Springt die Ampel vor Ihnen von Grün auf Gelb, halten Sie lieber an, statt noch schnell über die Kreuzung zu brettern.

Wichtig: Drücken Sie bei einer gelben Ampel nicht aufs Gaspedal, um nicht anhalten zu müssen. Befindet sich ein Blitzer am Straßenrand, erhalten Sie möglicherweise einen zusätzlichen Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsüberhöhung.

8. Wann lohnt es sich, gegen einen Bußgeldbescheid bei einem Rotlichtverstoß Einspruch zu erheben?

Grundsätzlich können Sie gegen jeden Bußgeldbescheid, den Sie erhalten, Einspruch einlegen – egal, was Ihnen vorgeworfen wird. Empfehlenswert ist der Einspruch bei einem Rotlichtverstoß allerdings nur, wenn Sie den Bußgeldbescheid zu Unrecht erhalten haben oder eine falsche Messung vermuten. Um Ihre Chance zu erhöhen, ist es in jedem Fall ratsam, sich von einem Anwalt für Verkehrsrecht juristische Unterstützung zu holen.

Ein kompetenter Anwalt wie Alexander Einfinger beantragt für Sie Akteneinsicht, berät Sie umfassend zu Ihren Möglichkeiten und bespricht mit Ihnen das bestmögliche Vorgehen. Die juristische Unterstützung ist besonders von Vorteil, wenn Sie beim Überfahren einer roten Ampel erwischt wurden, da die Konsequenzen nicht gerade harmlos ausfallen.

9. Wie lässt sich das Überfahren einer roten Ampel rechtfertigen?

Haben Sie eine rote Ampel überquert und einen Bußgeldbescheid erhalten, können Sie Ihre Strafe häufig mit einer guten Rechtfertigung abmildern. In den meisten Fällen ist Ihre Chance höher, wenn Sie gleichzeitig einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt hinzuziehen. Dieser prüft einerseits Ihren Bescheid und andererseits, ob die Messung fehlerfrei ist. Häufige Ursachen für einen Rotlichtverstoß sind unter anderem folgende:

- Unachtsamkeit des Fahrers

- Falsche Einschätzung der Gelbphase

- Nicht erkennbare Signalfarbe der Ampel aufgrund von ungünstiger Sonneneinstrahlung

- Defekter Blitzer oder defekte Ampel

- Rückstau auf der Kreuzung

Infobox: Rotlichtverstoß bei defekter Ampel

Es kann vorkommen, dass eine Ampel defekt ist und entweder dauerhaft rot bleibt oder die Ampelphasen nicht sichtbar anzeigt. Stehen Sie mehr als fünf Minuten an einer roten Ampel, ist es Ihnen nach dieser Wartezeit erlaubt, weiterzufahren. Dabei lassen Sie allerdings äußerste Vorsicht walten, beobachten den Verkehr genau und schließen aus, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

10. Wie kann ein Anwalt für Verkehrsrecht die Folgen eines Rotlichtverstoßes reduzieren?

Wird Ihnen ein Rotlichtverstoß vorgeworfen und wollen Sie diesen Vorwurf inklusive der Konsequenzen nicht einfach hinnehmen, empfiehlt es sich immer, einen Anwalt für Verkehrsrecht in Anspruch zu nehmen. Dieser beantragt Akteneinsicht, analysiert die Situation und prüft Ihren Bußgeldbescheid. Als fachkundiger Berater steigert er außerdem Ihre Aussichten auf Strafmilderung.

Vor Gericht kann ein Anwalt wie Alexander Einfinger eine Milderung oder Aufhebung Ihrer Strafe erreichen. Ein drohendes Fahrverbot lässt sich zum Beispiel durch eine erhöhte Geldbuße ausgleichen, wenn Sie für Ihren Verstoß plausible Gründe vorbringen können. Wenn das Fahrverbot für Sie unzumutbare Folgen bedeutet, beispielsweise einen Verlust Ihres Arbeitsplatzes, lässt es sich in vielen Fällen umgehen. Liegt eine fehlerhafte Messung vor, kann Ihr Anwalt außerdem einen Freispruch für Sie erwirken oder Ihre Geldbuße reduzieren.

11. Fazit: Diese Regeln gelten bei einer roten Ampel

Überfahren Sie eine rote Ampel, wenn diese weniger als eine Sekunde lang Rot ist, begehen Sie einen einfachen Rotlichtverstoß. Liegt die Rotlichtzeit über einer Sekunde, handelt es sich um einen qualifizierten Verstoß. Im ersten Fall rechnen Sie mit einem Bußgeld zwischen 90 und 240 Euro sowie ein bis zwei Punkten in Flensburg. Im zweiten Fall liegt das Bußgeld zwischen 200 und 360 Euro, Sie handeln sich zwei Punkte ein und erhalten einen Monat Fahrverbot.

Nähert sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn und müssen Sie diesem ausweichen, dürfen Sie bei Rot über eine Ampel fahren – im besten Fall achten Sie auf den Verkehr und fahren vorsichtig in den Kreuzungsbereich ein. Auch bei einem grünen Pfeil, der als Zusatzschild an manchen Ampeln angebracht ist, dürfen Sie die Ampel bei Rot überfahren. Behandeln Sie das Zusatzschild wie ein Stoppschild und halten Sie vor dem Abbiegen an. Ansonsten droht Ihnen ein Bußgeldbescheid.

Ein Rotlichtverstoß wird entweder durch eine stationäre Überwachungsanlage, auch Blitzer genannt, festgestellt oder durch Beamte, die eine gezielte Überwachung der Ampelanlage durchführen. Bei beiden Methoden können Fehler vorliegen. Erhalten Sie einen Bußgeldbescheid, prüfen Sie diesen genau. Haben Sie den Bescheid zu Unrecht erhalten oder vermuten Sie eine fehlerhafte Messung, können Sie Einspruch einlegen.

Möchten Sie Einspruch gegen den Vorwurf eines Rotlichtverstoßes einlegen, ist es ratsam, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein auf Verkehrsrecht spezialisierter Anwalt wie Alexander Einfinger erhöht Ihre Chancen und kann entweder eine Reduzierung der Konsequenzen oder eine Aufhebung der Vorwürfe erreichen. Ihr Anwalt beantragt für Sie Akteneinsicht, prüft Ihren Bußgeldbescheid und bespricht mit Ihnen das bestmögliche Vorgehen, um Ihre Strafe zu mildern oder ganz aufzuheben.

Bildquelle:

unlimphotos.com

Unfall im Ausland: Was tun? | Zentralruf der Autoversicherer

Unterschied von Verwarngeld und Bußgeld erklärt | Verwarnung vs. Bußgeldverfahren | Einspruch gegen Verwarnungsgeld erheben

Was ist der Unterschied zwischen Verwarngeld und Bußgeld?

Wenn Sie sich über deutsche Straßen bewegen, gilt die Straßenverkehrsordnung – egal, ob Sie als Fußgänger, Radfahrer, Pkw-Fahrer oder anderweitig am Verkehr teilnehmen. Wer sich nicht an die StVO hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die im Verkehrsrecht abhängig von der Schwere mit Verwarnung, Bußgeld, Punkten in Flensburg oder Fahrverbot bestraft wird. In Ausnahmefällen kann auch der Entzug der Fahrerlaubnis drohen. Welche Sanktionen bei einer Ordnungswidrigkeit gegen Sie verhängt werden, legt der Bußgeldkatalog fest. Er regelt zum einen die Höhe des zu entrichtenden Geldbetrags und bietet zum anderen eine Übersicht über mögliche Begleitsanktionen. Worum es sich bei Verwarngeld und Bußgeld genau handelt, wie sich beide Begriffe unterscheiden und wann sich juristischer Beistand empfiehlt, lesen Sie im Folgenden.

Übersicht:

- Was ist eine Verwarnung mit Verwarngeld?

- Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einer Verwarnung und Verwarnungsgeld geahndet?

- Wie läuft eine Verwarnung ab?

- Ist es möglich, eine Verwarnung mit Verwarngeld zu ignorieren?

- Ist es möglich, gegen eine Verwarnung Einspruch zu erheben?

- In welchen Fällen kann nach einer Verwarnung ein Bußgeldbescheid folgen?

- Was ist Bußgeld?

- Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einem Bußgeld geahndet?

- Wie ist der Verlauf eines Bußgeldverfahrens?

- Was passiert, wenn ein Bußgeldbescheid ignoriert wird?

- Ist es möglich, gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch zu erheben?

- Fazit: So unterscheiden sich Verwarngeld und Bußgeld

- 13. FAQ

1. Was ist eine Verwarnung mit Verwarngeld?

Dürfte im Straßenverkehr jeder Teilnehmer machen, was er will, käme es mit Sicherheit zu einem absoluten Chaos. Um ebendieses zu vermeiden, existieren klare Richtlinien und Regeln, die das Verhalten im Straßenverkehr regeln. Dem Gesetzgeber ist es auf diese Weise möglich, gegen Verstöße vorzugehen und den jeweiligen Täter mit Sanktionen zu einem richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu erziehen.

Wer gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt, muss mit Sanktionen rechnen, die auf Basis des geltenden Bußgeldkatalogs ausgesprochen werden. Begehen Sie eine sogenannte geringfügige Ordnungswidrigkeit, wird diese in der Regel mit einer Verwarnung geahndet. Diese kann eine Zahlungsaufforderung beinhalten, wobei der zu entrichtende Betrag als sogenanntes Verwarngeld beziehungsweise Verwarnungsgeld bezeichnet wird.

Ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder „nur“ eine geringfügige Ordnungswidrigkeit handelt, legt das deutsche Verkehrsrecht fest. Handelt es sich um eine Straftat, greift zudem das Verkehrsstrafrecht. Eine geringfügige Ordnungswidrigkeit sorgt dafür, dass Sie für Ihren Verstoß mit einem Verwarnungsgeld zwischen 5 und 55 Euro konfrontiert werden. Die Grundlage für diese Sanktion beruht auf § 56 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, kurz OWiG.

Eine geringfügige Ordnungswidrigkeit zeichnet sich durch kleine Regelverstöße aus, die nicht mit einer Gefährdung im Straßenverkehr oder einer starken Beeinträchtigung desselben einhergehen. Fällt der Verstoß gegen die StVO hingegen stärker aus und führt zu einer starken Beeinträchtigung oder Gefährdung im Straßenverkehr, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Für diese werden Sie nicht mit einer Verwarnung sanktioniert, sondern mit einem Bußgeld.

Wichtig: Eine Verwarnung mit der Aufforderung zur Zahlung von Verwarngeld erhalten nicht nur Autofahrer. Es kann auch Radfahrer oder Fußgänger betreffen.

2. Welche Verstöße werden im Verkehrsrecht mit einer Verwarnung und Verwarnungsgeld geahndet?

Eine Verwarnung erhalten Sie im Verkehrsrecht, wenn Sie die StVO geringfügig verletzen. Unter anderem kann es sich um folgende Verkehrsverstöße handeln:

- Halte- und Parkverstöße

- Fahren ohne ein angebrachtes Kennzeichen

- Geschwindigkeitsüberschreitungen

- Abstandsverstöße

- Überladung des Fahrzeugs

- Bestehende Fahrzeugmängel

- Unzureichende Ladungssicherung

- Benutzung eines Handys auf dem Fahrrad

3. Wie läuft eine Verwarnung ab?

Verstoßen Sie als Verkehrsteilnehmer geringfügig gegen die Straßenverkehrsordnung und gibt es Zeugen für Ihren Verstoß, erhalten Sie eine Verwarnung. Diese wird Ihnen in Form eines Bescheids zugestellt oder Ihnen im ruhenden Verkehr direkt übermittelt, beispielsweise durch ein „Knöllchen“ an der Windschutzscheibe.

Haben Sie den umgangssprachlichen Strafzettel erhalten, besteht eine Zahlungsfrist von einer Woche, in der Sie das Verwarngeld bezahlen können. Haben Sie die Zahlung innerhalb der Frist geleistet, ist die Verwarnung abgeschlossen. Leisten Sie die Zahlung hingegen nicht, erhalten Sie im nächsten Schritt für gewöhnlich einen Bußgeldbescheid.

4. Ist es möglich, eine Verwarnung mit Verwarngeld zu ignorieren?

Theoretisch können Sie eine Verwarnung zur Seite legen und ignorieren. Dieses Verhalten ist jedoch in keinem Fall empfehlenswert. Lassen Sie die Zahlungsfrist unkommentiert verstreichen, eröffnet die zuständige Behörde ein Bußgeldverfahren gegen Sie. In der Folge erhalten Sie einen Bußgeldbescheid. Manchmal wird zuvor ein Anhörungsbogen verschickt. Durch Gebühren steigen die Kosten häufig an und aus dem ursprünglichen Geldbetrag der Verwarnung wird nicht selten ein ansehnliches Bußgeld.

5. Ist es möglich, gegen eine Verwarnung Einspruch zu erheben?

Nicht jeder Verkehrsteilnehmer ist damit einverstanden, wenn er verwarnt wird. Tatsächlich können Sie gegen eine Verwarnung – im Gegensatz zu einem Bußgeldbescheid - jedoch keinen direkten Einspruch einlegen. Möchten Sie sich wehren, können Sie nach § 56 OWiG Ihr Weigerungsrecht nutzen, wodurch die Verwarnung zunächst unwirksam wird.

In den meisten Fällen eröffnet die zuständige Behörde ein Bußgeldverfahren gegen Sie, wenn Sie die Zahlungsfrist der Verwarnung verstreichen lassen oder von Ihrem Weigerungsrecht Gebrauch machen. Es empfiehlt sich deshalb, die Chance zur Anhörung zu nutzen und Ihre Weigerung zu begründen. Im besten Fall wird das Verfahren zum Verwarnungsgeld gegen Sie eingestellt.

Meistens erhalten Sie hingegen einen Anhörungsbogen oder einen Bußgeldbescheid, der ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnet. Das Verfahren erhöht in der Regel das zunächst niedrige Verwarnungsgeld, gibt Ihnen allerdings auch die Möglichkeit, formal Einspruch zu erheben. Möchten Sie die Sanktion anfechten, kann sich die Eröffnung eines Bußgeldverfahrens also als entscheidender Vorteil zeigen. Um Ihre Chance zu erhöhen, kann sich das Hinzuziehen eines Anwalts lohnen, der Sie bei Bedarf auch vor Gericht vertritt.

Infobox: Deshalb lohnt es sich, juristische Hilfe in Anspruch zunehmen

Haben Sie eine Verwarnung oder einen Bußgeldbescheid erhalten, lohnt es sich in vielen Fällen, einen Anwalt für Verkehrsrecht um Unterstützung zu bitten. Dieser prüft einerseits die Verwarnung beziehungsweise den Bußgeldbescheid auf Richtigkeit und steht Ihnen andererseits zur Seite, wenn Sie Einspruch erheben möchten. Der juristische Beistand erhöht Ihre Chancen, dass die Verwarnung beziehungsweise das Bußgeld zurückgezogen wird. Vor allem in Fällen, in denen die Klärung Ihrer Schuld oder Unschuld eines Gutachtens bedarf, ist die Kontaktaufnahme mit einem spezialisierten Anwalt wie Alexander Einfinger sehr empfehlenswert.

6. In welchen Fällen kann nach einer Verwarnung ein Bußgeldbescheid folgen?

Sie haben eine Verwarnung erhalten, zahlen das Verwarnungsgeld aber nicht fristgerecht – entweder weil Sie es nicht möchten, nicht können oder schlichtweg vergessen haben. Die zuständige Behörde kann daraufhin ein Bußgeldverfahren gegen Sie eröffnen und Ihnen in einem ersten Schritt einen Anhörungsbogen zukommen lassen. Der Grund: Die Behörde geht davon aus, dass Sie die Verwarnung ablehnen.

Haben Sie das Verwarngeld gezahlt, kann es aus folgenden Gründen trotzdem zu einem Bußgeldbescheid kommen:

- Ihre Zahlung geht außerhalb der einwöchigen Frist bei der Behörde ein.

- Ihre Zahlung kam nicht bei der Behörde an oder der Betrag war zu gering.

- Sie haben entweder das falsche oder gar kein Aktenzeichen angegeben und Ihre Zahlung konnte nicht zugeordnet werden.

Sollten Sie vollständig gezahlt haben, lassen Sie der zuständigen Behörden einen entsprechenden Beleg über Ihre Zahlung zukommen, beispielsweise einen Kontoauszug. Alternativ legen Sie gegen den Bußgeldbescheid Einspruch ein.

7. Was ist Bußgeld?

Das sogenannte Bußgeld verfolgt im Verkehrsrecht eine lange Tradition. Die Geldbuße sowie weitere Maßnahmen, zu denen unter anderem Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder ein Entzug der Fahrerlaubnis gehören, verfolgen dasselbe Ziel: Wer im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit begeht, soll durch die Sanktionen davon abgehalten werden, denselben Verstoß zu wiederhohlen oder einen anderen Verstoß zu begehen. Die Sanktionen verfolgen also eine erzieherische Wirkung.

Um die Sanktionen gegen Verstöße im Straßenverkehr transparent zu gestalten, gibt es einen bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog, der alle möglichen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr auflistet. Er weist jedem Verstoß eine Tatbestandsnummerierung und eine Strafe zu, die sich jeweils nach der Schwere des Vergehens richtet. Grundsätzlich können folgende Sanktionen auf Sie zukommen, wenn Sie mehr als geringfügig gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen:

- Bußgeld

- Punkte in Flensburg

- Fahrverbot

- Entzug der Fahrerlaubnis

Werden Sanktionen gegen Sie erhoben, erhalten Sie einen Bußgeldbescheid. Dieser enthält neben der reinen Geldbuße häufig weitere Kostenpunkte, die aufgrund der Gebühren und Auslagen der Behörde anfallen. Laut § 107 OWiG liegt der Betrag zwischen 25 und 7.500 Euro. Eine Akteneinsicht während des Bußgeldverfahrens kostet zusätzlich 12 Euro und reduziert sich bei einer elektronischen Übermittlung auf 5 Euro.

Infobox: Einem Bußgeld muss keine Verwarnung vorausgehen

Viele Verkehrsteilnehmer vertreten die Ansicht, dass zuerst eine Verwarnung erfolgen muss, bevor ein Bußgeldverfahren eröffnet wird. Diese Ansicht erweist sich jedoch als Irrtum: Wenn Sie eine Ordnungswidrigkeit begehen, können Sie direkt mit einem Bußgeld bestraft werden, ohne dass Sie zuvor verwarnt werden.

9. Wie ist der Verlauf eines Bußgeldverfahrens?

Haben Sie im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit begangen, erhalten Sie auf dem Postweg zunächst einen Anhörungsbogen. Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, sich zum jeweiligen Vorwurf zu äußern und die Ordnungswidrigkeit entweder zuzugeben oder Einspruch zu erheben. Geben Sie die Ordnungswidrigkeit zu, erhalten Sie im nächsten Schritt einen Bußgeldbescheid.

Dieser Bescheid schildert noch einmal die Tat, die Ihnen vorgeworfen wird, und setzt den Betrag fest, zu dessen Zahlung Sie aufgefordert werden. Abhängig von der Schwere der Ordnungswidrigkeit können begleitende Maßnahmen wie Punkte oder ein Fahrverbot vermerkt sein. Sobald Sie das Bußgeld bezahlen, gilt das Verfahren als abgeschlossen. Zahlen Sie das Bußgeld nicht oder erheben Sie Einspruch gegen das Verfahren, erhalten Sie entweder eine Mahnung von der zuständigen Behörde oder diese stellt weitere Ermittlungen an, um Ihre Schuld beziehungsweise Unschuld festzustellen.

10. Was passiert, wenn ein Bußgeldbescheid ignoriert wird?

Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten, sollten Sie diesen nicht ignorieren. Zwar ist es straflos möglich, den Anhörungsbogen ohne Kommentar zur Seite zu legen – vorausgesetzt, alle enthaltenen Daten zu Ihrer Person sind korrekt. Allerdings ist dieses Vorgehen bei einem Bußgeldbescheid nicht empfehlenswert. Der Grund: Bei einem Bescheid über ein Bußgeld handelt es sich um einen sogenannten Verwaltungsakt. Die Wirkkraft des Bescheids lässt sich deshalb mit einem richterlichen Beschluss vergleichen.